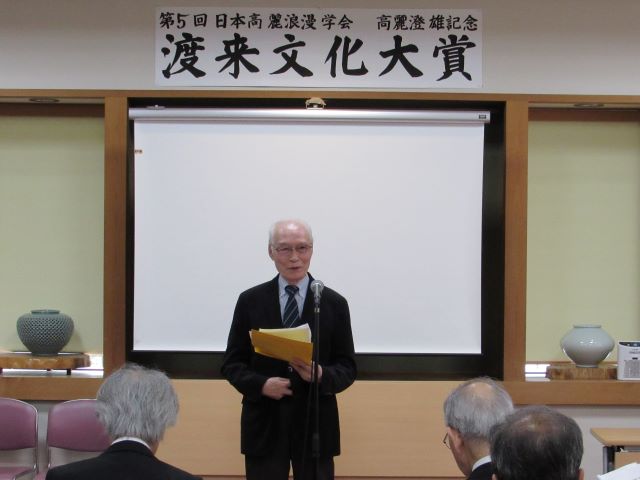

【報 告】渡来文化研究者へ3賞授与される 第5回渡来文化大賞授与式&ミニ講演会 5月20日(土)

5月20日(土)、高麗神社参集殿2階大広間で、「日本高麗浪漫学会 高麗澄雄記念 第5回渡来文化大賞授賞式&ミニ講演会」を開催しました。

式には、大賞受賞の大日方克己さんをはじめ、授賞者、来賓、高麗1300会員など、関係者40名が出席しました。

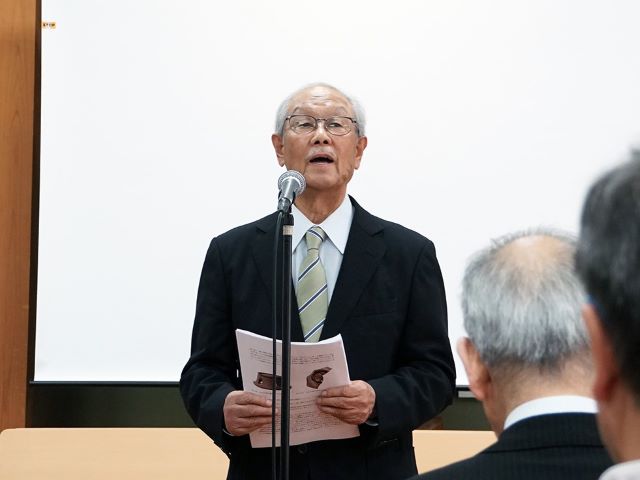

冒頭では、高麗1300大野松茂会長、日本高麗浪漫学会須田勉会長(高麗1300副会長)、高麗神社高麗文康宮司(高麗1300副会長)があいさつに立ちました。

続いて授賞式では、今回の受賞者3組(4名)が紹介されたのち、各受賞者に高麗1300大野会長から賞状と副賞(賞金)が手渡されました。今回から「啓蒙賞」が追加され、3つの賞となりました。

<渡来文化研究奨励賞>

植田喜兵成智さん

(早稲田大学文学部)

『新羅・唐関係と百済・高句麗遺民

~古代東アジア国際関係の

変化と再編』

山川出版 2022年3月発刊

<渡来文化研究啓蒙賞>

鈴木一郎さん

(和光市教育委員会)

宮瀧交二さん

(大東文化大学教授)

『武蔵国・新羅郡の時代

~朝霞市・志木市・新座市・和光市

の古代遺跡をめぐる』

雄山閣 2022年1月発刊

選考講評では、選考委員会の鈴木靖民委員長(國學院大學名誉教授)が、それぞれの受賞作品について評価、選考理由などを述べました。また、鈴木委員長は「今回の選考にあたり『渡来』とは、『渡来文化』とは、という本質的な議論がなされた。『渡来文化研究』の基本に強く関わる問題であり、また今後の重要な課題である。」と述べ、日本高麗浪漫学会に対して、さらに議論を深めていくことを求めました。

休憩の後、3組の受賞者によるミニ講演会を開催しました。

最初に、渡来文化研究啓蒙賞を受賞した鈴木一郎さんと宮瀧交二さんが、『武蔵国新羅郡の時代』についてと題して講演しました。

まず、続日本紀の記述から新羅郡建郡について紹介し、新座市、志木市、朝霞市、和光市と西東京市の一部、練馬区の一部を含む新羅郡の範囲について解説しました。古墳時代後期の集落遺跡は点在するものの、8世紀第1四半期の遺跡はほぼ皆無で、建郡前は閑地であったとのこと。朝霞市の稲荷山・郷戸遺跡では、直線的に掘削された溝に対して規則的に掘立柱建物跡が配列されているという特徴や、和光市花ノ木遺跡から出土した、火熨斗(ひのし・古代のアイロン)や鉄製の落とし鍵などが紹介されました。二つの遺跡は互いに見通せる距離にあることから、関係性が深いと考えられるとのこと。今後も、新羅郡建郡の実態についてさらに追及するなど、4市の調査結果を共有しながら、新羅郡研究をさらに進めていきたいと抱負を述べました。

つぎに、渡来文化研究奨励賞を受賞した、植田喜兵成智さんが、『新羅・唐関係と百済・高句麗遺民 ―7~8世紀の東アジア史を考えるために―』と題して講演しました。

植田さんは、日本に多くの渡来人がやってきたのと同じように、東アジア・中国へも多くの人々が移ったことに着目し、8世紀前半の朝鮮半島情勢の動向が、東アジアの国際情勢に大きく影響していたと話します。新羅と唐との「羅唐戦争」やその後の百済遺民や高句麗民の動向を『墓誌』から探りました。「郭行節墓誌」や「祢軍墓誌」など多くの墓誌を読み解き、遺民の実態を明らかにしました。遺民問題は新羅にとっては切実な課題であり、7世紀後半から8世紀前半の東アジア情勢は、百済・高句麗遺民が大きく影響したといいます。新羅に統合されずに、唐や日本、さらには渤海が受け入れてきたことから、それらを総合的に比較検討していくことが可能ではないかと指摘しました。古代渡来文化研究の今後のゆくえを示唆する講演となりました。

最後に、渡来文化研究大賞を受賞した、大日方克己さんが、『古代山陰と東アジア―出雲に来た渤海人』と題して講演しました。

なかなか馴染みがなかった「渤海国」、当会でも昨年から講演会等でとりあげてきていますが、大日方先生は、山陰地方、特に出雲に来た渤海人について研究されてきました。

まず「渤海使」が時代とともに北陸地方から山陰地方へと来着地が南下したことに着目。その理由や、日本側の対応の変化について論じました。大日方先生によれば、頻繁に渤海使が訪れているが、当初は入京していたものがやがて来着地に止め、入京させるか検討し、判断していたという。さらに頻繁に訪れる中には国家的に編成された交易団の性格もあったことや、出雲国に来着した渤海使の多くが来着地から放還させていた話など興味は尽きない。また、渤海使への対応のなかから、「王孝謙」の来着に着目し、それ以降日本側の文人と漢詩をやりとりすることが慣例化したという。200年余りの渤海使の歴史の中で目的や役割が変わっていく様子や、渤海使に対する出雲国の役割の大きさ知ることができた。

最後に、日本高麗浪漫学会の荒井秀規副会長が閉会の挨拶をし、第5回渡来文化大賞授賞式&ミニ講演会が終了しました。

埼玉新聞に掲載されました!

第6回の作品募集は2023年9月頃から開始し、12月31日締め切りとなります。2024年3月に選考委員会による審査によって大賞、奨励賞、啓蒙賞が決まり、同月末ごろに発表します。授賞式や講演会は5月を予定しています。

「渡来文化大賞」は、古代史研究、とりわけ渡来文化についての研究成果(著書・論文・展示発表など)に対して大賞や奨励賞、啓蒙賞を贈り、これらの分野の研究が進むこと、若手研究者への励みになること、広く一般に親しまれることを目的にしています。

古代渡来文化研究者の皆様、奮っての応募をお待ちしております。

************************

第5回に関する記事はこちら・・・

作品募集記事・・・・・http://komagun.jp/2022/1220/11633

選考結果発表記事・・・http://komagun.jp/2023/0327/12131